Giappone “mon” amour

di Elena H Rudolph (da https://herudolph.wordpress.com)

Tra me e la kokeshi Yaishun (desiderio di primavera) è stato amore a prima vista: il suo nome deriva dai ramoscelli di pruno in fiore che decorano il kimono. Il corpo bianco rappresenta la purezza d’animo con cui affrontiamo la vita. In Giappone il fiore di pruno è tra i più amati: rappresenta la rinascita e simboleggia l’inizio, è il primo fiore a sbocciare a febbraio, spesso sotto la neve, e dimostra quindi una grande forza e tenacia ed è particolarmente indicato per chi sta per intraprendere una nuova esperienza. Presto ha trovato un compagno, la kokeshi Shiawase Jizo (Jizo felice), una divinità guardiana e protettrice dei bambini e dei viaggiatori.Così è iniziato il mio viaggio nella cultura giapponese a gennaio, al Mercato Monti, dove Flaminia e il suo compagno mi hanno dedicato tempo e mi hanno raccontato dei loro viaggi regolari in Giappone dove acquistano kokeshi, haori, kimono e altri oggetti tradizionali. Sono ospiti fissi a Mercato Monti, al centro di Roma, e in altri mercati di artigianato.

Tra me e la kokeshi Yaishun (desiderio di primavera) è stato amore a prima vista: il suo nome deriva dai ramoscelli di pruno in fiore che decorano il kimono. Il corpo bianco rappresenta la purezza d’animo con cui affrontiamo la vita. In Giappone il fiore di pruno è tra i più amati: rappresenta la rinascita e simboleggia l’inizio, è il primo fiore a sbocciare a febbraio, spesso sotto la neve, e dimostra quindi una grande forza e tenacia ed è particolarmente indicato per chi sta per intraprendere una nuova esperienza. Presto ha trovato un compagno, la kokeshi Shiawase Jizo (Jizo felice), una divinità guardiana e protettrice dei bambini e dei viaggiatori.Così è iniziato il mio viaggio nella cultura giapponese a gennaio, al Mercato Monti, dove Flaminia e il suo compagno mi hanno dedicato tempo e mi hanno raccontato dei loro viaggi regolari in Giappone dove acquistano kokeshi, haori, kimono e altri oggetti tradizionali. Sono ospiti fissi a Mercato Monti, al centro di Roma, e in altri mercati di artigianato.

La primavera arriva e mi ritrovo di nuovo immersa nel Giappone. Mercatino giapponese 10° edizione – Ex Dogana

Il Mercatino giapponese è un brulichio di gente di ogni tipo e di ogni età. Gli hangar sono gremiti di persone – un po’ troppe per i miei gusti – che si fermano davanti ai banchi che espongono di tutto: manga, gioielli fatti con gli origami, magliette con Jeeg Robot, Mazinga e tutti gli eroi e le eroine dei bambini degli anni ‘80. C’è chi assaggia il tè macha, chi si dedica a una seduta di shiatsu e chi prepara il suo prossimo soggiorno in Giappone. Non so se le giovani generazioni sanno che la prima a portare i capelli verde/blu, che oggi si vedono tanto in giro sulla testa delle adolescenti, è stata Lamù, un’aliena che indossa un bikini tigrato ed è innamorata di un ragazzo che chiama “tesoruccio”. Era la prima metà degli anni ’80 e Lamù dalla carta stampata dei manga fu catapultata sui nostri schermi televisivi. Di certo lo sanno le numerose teste dai capelli verde petrolio che si aggirano all’ex Dogana di scalo San Lorenzo per il 10° anniversario del Mercatino giapponese.

Mercatino Giapponese 10° edizione – Ex Dogana

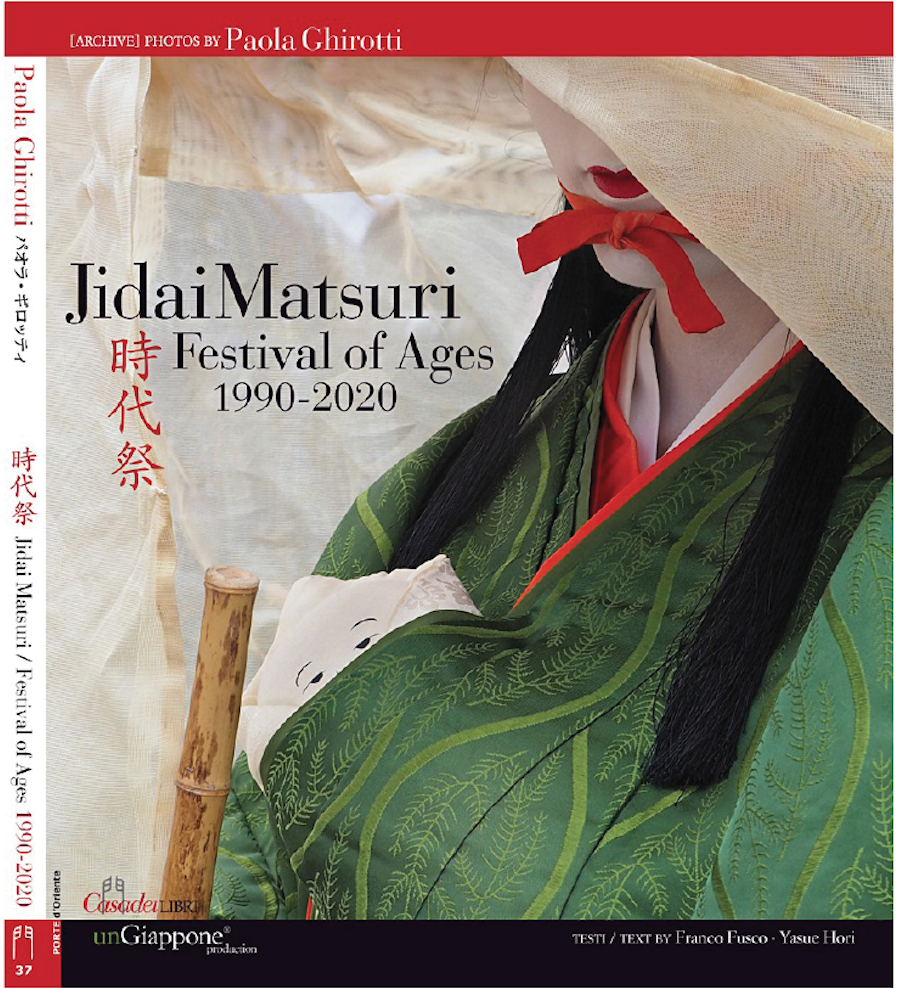

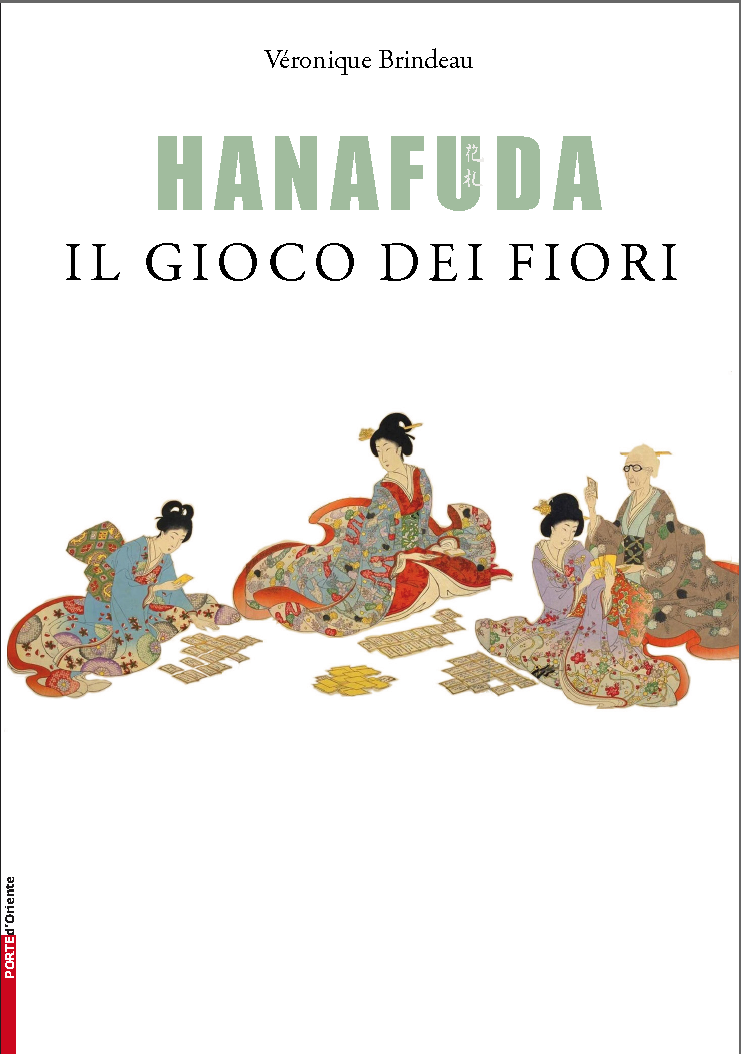

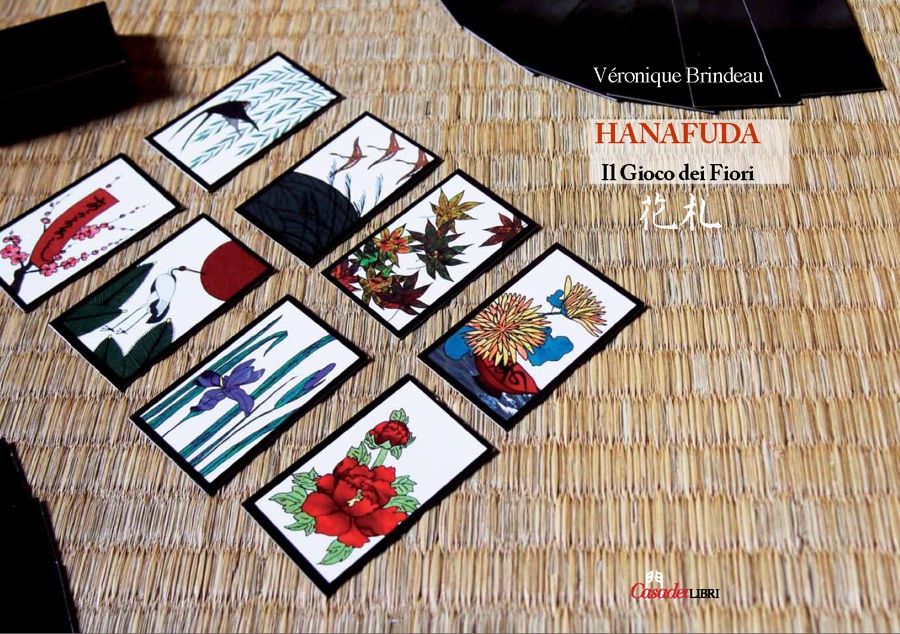

Tra gli affollatissimi banchi non manca l’editoria specializzata. Incontro l’editore-traduttore-maestro di aikido Lorenzo Casadei di CasadeiLibri che mi mostra alcune pubblicazioni. Tra queste mi interessa Hanafuda – Il gioco dei fiori di Véronique Brindeau, studiosa e docente di musica giapponese a Parigi nonché traduttrice e già autrice di Elogio del muschio (pubblicato e tradotto da Casadei).

Ho avuto l’opportunità di partecipare alla presentazione del libro all’Aranciera dell’Orto botanico di Roma ad aprile, durante la fioritura dei ciliegi. Proprio in occasione dell’hanami (花見 letteralmente “ammirare i fiori”) i rami degli alberi del giardino giapponese sono stati ornati con gli haiku di Bashō e di altri poeti.

Per noi occidentali può sembrare arduo entrare in questo mondo, per questo il libro di Vèronique Brindeau (tradotto dallo stesso Casadei) è una preziosa guida che ci porta in un lungo viaggio tra passato e presente fin dentro le case, i teatri, le cerimonie che ormai non sono più così sconosciute. Non è un caso che il simbolo della casa editrice – il carattere mon – rappresenta una porta aperta su mondi diversi.

Hanafuda – Il gioco dei fiori è una lettura impegnativa, da leggere con calma, un poco per volta, con lentezza, come si fa quando si apprezzano le piccole cose. Per chi – come me – ha da poco cominciato a interessarsi del Giappone, è una miniera di spunti di riflessione.

L’hanafuda è un mazzo di 48 carte divise in 12 gruppi (uno per ogni mese dell’anno) di 4 carte. Sulle carte, di formato ridotto rispetto a quelle cui siamo abituati, sono raffigurati fiori, alberi, animali e (raramente) figure umane. Al di là del gioco vero e proprio, molto diffuso in Giappone, ciò che mi ha spinto verso questo libro sono le storie che, mese per mese, accompagnano il lettore e svelano tradizioni, leggende e mitologie del Giappone. Il testo ha un ricco apparato iconografico e f

otografico ma anche poetico e letterario ed è corredato di un mazzo di carte con relative regole del gioco.

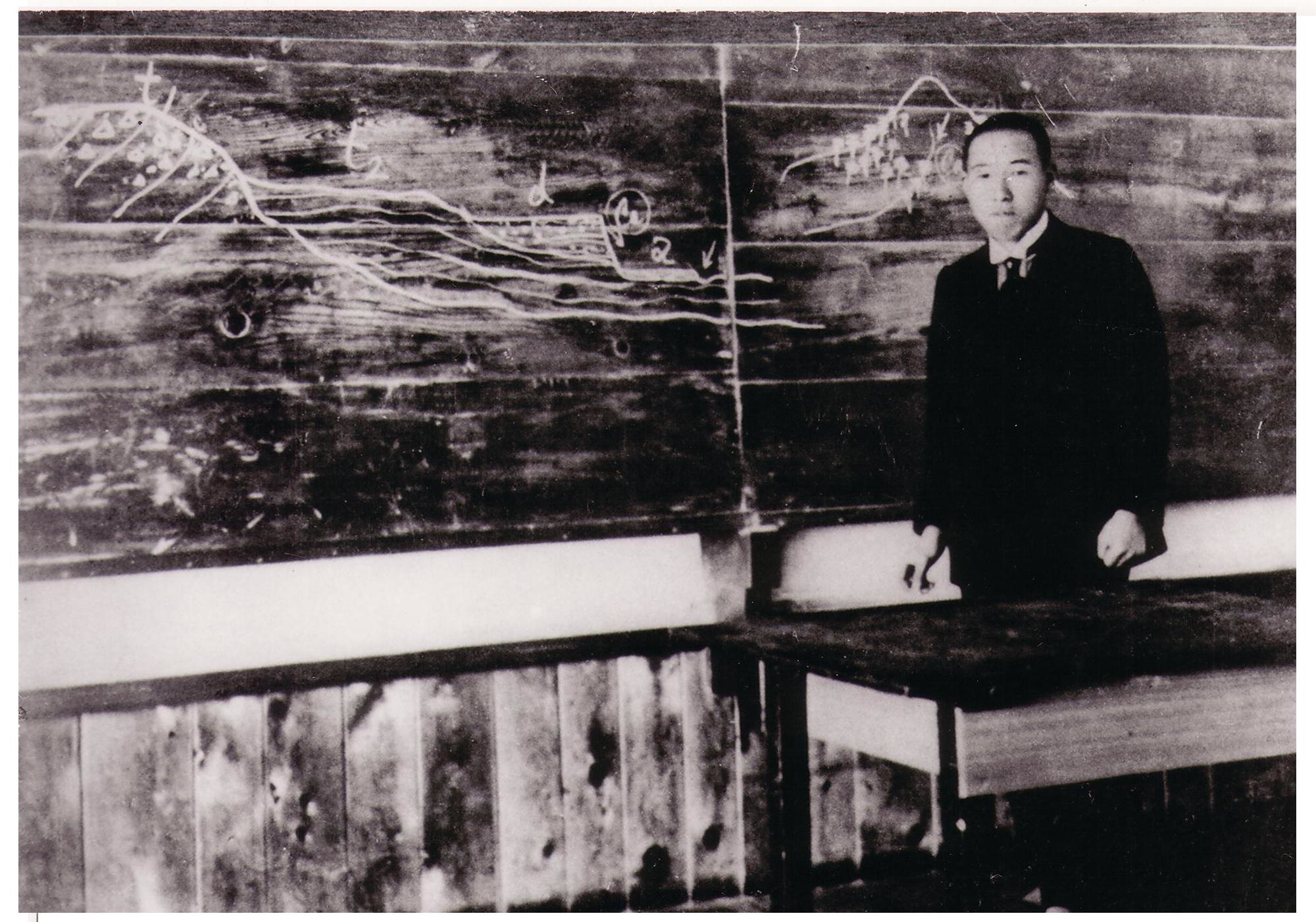

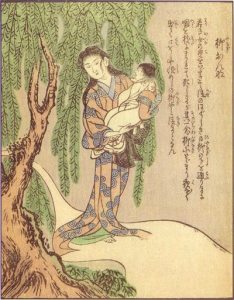

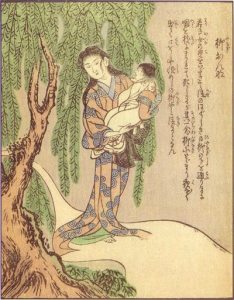

Il mio mese preferito è novembre, rappresentato dal salice. Sulla carta madre di questo mese sono raffigurati un uomo che cammina a ccanto

ccanto

a un corso d’acqua, un salice e una rana. Quest’uomo è il poeta Ono no Tōfū, fondatore della calligrafia giapponese, il quale

introduce uno stile nuovo caratterizzato dalla delicatezza del tratto che richiama il ramo del salice.

Questo albero, infatti, ha la capacità di piegarsi senza rompersi, anche sotto il carico di neve, e rappresenta anche le abilità delle arti marziali. Narra la leggenda che il poeta, avendo fallito sei volte un concorso letterario, si aggirava abbattuto nei pressi di un fiume quando vide una rana che tentava di saltare su un ramo di salice per catturare un insetto. La rana fallì più volte nel suo tentativo, finché al settimo salto riuscì nel suo intento. Il poeta, ispirato da questa visione, ritrovò il coraggio e vinse il concorso. La carta del Poeta sotto la pioggia, protetto da un ombrello, che passa accanto a un fiume accompagnato da una rana, rappresenta un’immagine edificante della volontà e della tenacia ricompensata.

Il salice, o meglio il suo “spirito”, è anche protagonista di una suggestiva leggenda, quella del salice di Kyoto, che lo stesso Casadei racconta qui e che ho ascoltato con grande gusto durante la presentazione di aprile. (Che potete trovare in appendice al libro Shinto alle radici della tradizione)

Il salice, o meglio il suo “spirito”, è anche protagonista di una suggestiva leggenda, quella del salice di Kyoto, che lo stesso Casadei racconta qui e che ho ascoltato con grande gusto durante la presentazione di aprile. (Che potete trovare in appendice al libro Shinto alle radici della tradizione)

Se ne avete la possibilità, andate alle presentazioni del libro perché è sempre un piacere ascoltare le storie direttamente da chi le ha raccolte. Le prossime saranno all’Orto botanico di Trieste e al Festivaletteratura di Mantova.

Tra me e la kokeshi Yaishun (desiderio di primavera) è stato amore a prima vista: il suo nome deriva dai ramoscelli di pruno in fiore che decorano il kimono. Il corpo bianco rappresenta la purezza d’animo con cui affrontiamo la vita. In Giappone il fiore di pruno è tra i più amati: rappresenta la rinascita e simboleggia l’inizio, è il primo fiore a sbocciare a febbraio, spesso sotto la neve, e dimostra quindi una grande forza e tenacia ed è particolarmente indicato per chi sta per intraprendere una nuova esperienza. Presto ha trovato un compagno, la kokeshi Shiawase Jizo (Jizo felice), una divinità guardiana e protettrice dei bambini e dei viaggiatori.Così è iniziato il mio viaggio nella cultura giapponese a gennaio, al Mercato Monti, dove Flaminia e il suo compagno mi hanno dedicato tempo e mi hanno raccontato dei loro viaggi regolari in Giappone dove acquistano kokeshi, haori, kimono e altri oggetti tradizionali. Sono ospiti fissi a Mercato Monti, al centro di Roma, e in altri mercati di artigianato.

Tra me e la kokeshi Yaishun (desiderio di primavera) è stato amore a prima vista: il suo nome deriva dai ramoscelli di pruno in fiore che decorano il kimono. Il corpo bianco rappresenta la purezza d’animo con cui affrontiamo la vita. In Giappone il fiore di pruno è tra i più amati: rappresenta la rinascita e simboleggia l’inizio, è il primo fiore a sbocciare a febbraio, spesso sotto la neve, e dimostra quindi una grande forza e tenacia ed è particolarmente indicato per chi sta per intraprendere una nuova esperienza. Presto ha trovato un compagno, la kokeshi Shiawase Jizo (Jizo felice), una divinità guardiana e protettrice dei bambini e dei viaggiatori.Così è iniziato il mio viaggio nella cultura giapponese a gennaio, al Mercato Monti, dove Flaminia e il suo compagno mi hanno dedicato tempo e mi hanno raccontato dei loro viaggi regolari in Giappone dove acquistano kokeshi, haori, kimono e altri oggetti tradizionali. Sono ospiti fissi a Mercato Monti, al centro di Roma, e in altri mercati di artigianato. ccanto

ccanto Il salice, o meglio il suo “spirito”, è anche protagonista di una suggestiva leggenda, quella del salice di Kyoto, che lo stesso Casadei racconta qui e che ho ascoltato con grande gusto durante la presentazione di aprile. (Che potete trovare in appendice al libro

Il salice, o meglio il suo “spirito”, è anche protagonista di una suggestiva leggenda, quella del salice di Kyoto, che lo stesso Casadei racconta qui e che ho ascoltato con grande gusto durante la presentazione di aprile. (Che potete trovare in appendice al libro

Ritratti felini dagli inizi del Novecento ai giorni nostri

Ritratti felini dagli inizi del Novecento ai giorni nostri