Kyōgoku Natsuhiko (n. 1963), attivo dalla metà degli anni Novanta e ampiamente premiato e acclamato da pubblico e critica a livello nazionale, nasce a Otaru, una cittadina dello Hokkaidō occidentale situata tra il monte Tengu e la baia di Ishikari. Si occupa di design, ma l’interesse per gli yōkai 妖怪, le creature sovrannaturali del patrimonio folklorico giapponese, lo spinge a tentare nuove vie di espressione. Il debutto letterario avviene nel 1994 con il romanzo Ubume no natsu 姑獲鳥の夏 (L’estate della partoriente fantasma), opera in cui confluiscono le sue varie competenze: il suo passato da designer affiora nelle accurate copertine che contengono modellini in resina di yōkai da lui stesso realizzati, e le sue ricerche sul mito e folklore traspaiono tra le maglie delle narrazioni sotto forma di citazioni di antichi testi giapponesi e cinesi. La produzione di Kyōgoku, in continua oscillazione tra fantastico e mystery, al momento in cui scriviamo consta di circa cinquanta opere, per la maggior parte voluminosissimi romanzi, caratterizzati dalla spiccata tendenza dell’autore alla serializzazione. I suoi principali progetti editoriali – le serie di romanzi “hyakki yagyō” (Parata notturna di cento demoni), “hyaku monogatari” (Cento racconti) e “edo kaidan” (Storie spettrali di Edo) – sono infatti accomunati da alcuni personaggi, come a esempio il celebre “detective dell’incubo” Chūzenji Akihito, e dai continui riferimenti a superstizioni e pratiche magiche del periodo Edo, da cui Kyōgoku trae costante ispirazione. Nel corso degli anni, tuttavia, decide di estendere i propri orizzonti e sperimentare nuovi generi, intraprendendo così un percorso che lo conduce alla science fiction, il secondo pilastro portante della sua produzione. Per la serie di romanzi chiamata “loups garous” (licantropi), infatti, inaugurata nel 2001 dall’omonimo romanzo, rivolge per la prima volta il proprio sguardo a contesti culturali diversi dal Giappone: è Der Steppenwolf, (Il lupo della steppa, 1927) di Herman Hesse a fornire l’idea di base da sviluppare – l’incomunicabilità e l’isolamento dell’essere umano – ma Kyōgoku la inquadra all’interno di un contesto urbano futuristico ben distante dalle ambientazioni storiche e retrò dei precedenti lavori, una società in cui gran parte delle comunicazioni avvengono tramite monitor portatili e l’unico luogo di aggregazione per gli adolescenti protagonisti dell’opera è costituito dall’edificio scolastico. Naturalmente, a tale background si aggiunge il tocco speciale di Kyōgoku che proietta ombre gotiche sulla scena, realizzando così un thriller psicologico di forte impatto. Già dalla fine degli anni Novanta si dimostra estremamente attivo nell’organizzare mostre e altre iniziative per la diffusione del patrimonio iconografico relativo alle creature sovrannaturali, attività che gli è valsa il titolo di “ambasciatore cultura degli yōkai”, e partecipa al comitato editoriale di Kwai 怪 (Mistero), la rivista trimestrale che costituisce un punto di riferimento indispensabile per gli esperti di yōkaigaku (妖怪学), gli “studi sulle creature sovrannaturali”. L’attività di “ambasciatore” prosegue con lavori corali e curatele di saggi di massima rilevanza in collaborazione con altri esperti del settore, quali l’antropologo Komatsu Kazuhiko (n. 1947) e il critico letterario Higashi Masao (n. 1958): dal 2000 approda anche al piccolo schermo con la serie televisiva Kyōgoku Natsuhiko – Kai 京極夏彦 – 怪 (Kyōgoku Natsuhiko – Mistero), curandone i testi e i dialoghi e, più tardi, nel 2005, produce il film Yōkai Daisensō (La grande guerra degli yōkai), remake dell’omonimo successo cinematografico del 1968 del regista Kuroda Yoshiyuki (n. 1928).

Kyōgoku Natsuhiko (n. 1963), attivo dalla metà degli anni Novanta e ampiamente premiato e acclamato da pubblico e critica a livello nazionale, nasce a Otaru, una cittadina dello Hokkaidō occidentale situata tra il monte Tengu e la baia di Ishikari. Si occupa di design, ma l’interesse per gli yōkai 妖怪, le creature sovrannaturali del patrimonio folklorico giapponese, lo spinge a tentare nuove vie di espressione. Il debutto letterario avviene nel 1994 con il romanzo Ubume no natsu 姑獲鳥の夏 (L’estate della partoriente fantasma), opera in cui confluiscono le sue varie competenze: il suo passato da designer affiora nelle accurate copertine che contengono modellini in resina di yōkai da lui stesso realizzati, e le sue ricerche sul mito e folklore traspaiono tra le maglie delle narrazioni sotto forma di citazioni di antichi testi giapponesi e cinesi. La produzione di Kyōgoku, in continua oscillazione tra fantastico e mystery, al momento in cui scriviamo consta di circa cinquanta opere, per la maggior parte voluminosissimi romanzi, caratterizzati dalla spiccata tendenza dell’autore alla serializzazione. I suoi principali progetti editoriali – le serie di romanzi “hyakki yagyō” (Parata notturna di cento demoni), “hyaku monogatari” (Cento racconti) e “edo kaidan” (Storie spettrali di Edo) – sono infatti accomunati da alcuni personaggi, come a esempio il celebre “detective dell’incubo” Chūzenji Akihito, e dai continui riferimenti a superstizioni e pratiche magiche del periodo Edo, da cui Kyōgoku trae costante ispirazione. Nel corso degli anni, tuttavia, decide di estendere i propri orizzonti e sperimentare nuovi generi, intraprendendo così un percorso che lo conduce alla science fiction, il secondo pilastro portante della sua produzione. Per la serie di romanzi chiamata “loups garous” (licantropi), infatti, inaugurata nel 2001 dall’omonimo romanzo, rivolge per la prima volta il proprio sguardo a contesti culturali diversi dal Giappone: è Der Steppenwolf, (Il lupo della steppa, 1927) di Herman Hesse a fornire l’idea di base da sviluppare – l’incomunicabilità e l’isolamento dell’essere umano – ma Kyōgoku la inquadra all’interno di un contesto urbano futuristico ben distante dalle ambientazioni storiche e retrò dei precedenti lavori, una società in cui gran parte delle comunicazioni avvengono tramite monitor portatili e l’unico luogo di aggregazione per gli adolescenti protagonisti dell’opera è costituito dall’edificio scolastico. Naturalmente, a tale background si aggiunge il tocco speciale di Kyōgoku che proietta ombre gotiche sulla scena, realizzando così un thriller psicologico di forte impatto. Già dalla fine degli anni Novanta si dimostra estremamente attivo nell’organizzare mostre e altre iniziative per la diffusione del patrimonio iconografico relativo alle creature sovrannaturali, attività che gli è valsa il titolo di “ambasciatore cultura degli yōkai”, e partecipa al comitato editoriale di Kwai 怪 (Mistero), la rivista trimestrale che costituisce un punto di riferimento indispensabile per gli esperti di yōkaigaku (妖怪学), gli “studi sulle creature sovrannaturali”. L’attività di “ambasciatore” prosegue con lavori corali e curatele di saggi di massima rilevanza in collaborazione con altri esperti del settore, quali l’antropologo Komatsu Kazuhiko (n. 1947) e il critico letterario Higashi Masao (n. 1958): dal 2000 approda anche al piccolo schermo con la serie televisiva Kyōgoku Natsuhiko – Kai 京極夏彦 – 怪 (Kyōgoku Natsuhiko – Mistero), curandone i testi e i dialoghi e, più tardi, nel 2005, produce il film Yōkai Daisensō (La grande guerra degli yōkai), remake dell’omonimo successo cinematografico del 1968 del regista Kuroda Yoshiyuki (n. 1928).

(Scheda di Diego Cucinelli)

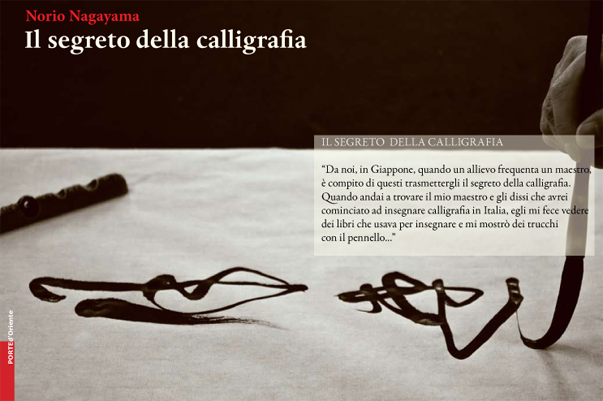

o shodo, l’arte della scrittura estremo orientale, fonde un’antica tradizione spirituale con le innovazioni formali dell’arte contemporanea. Il libro, riccamente illustrato in bicromia contiene: uno studio sul simbolismo della calligrafia orientale, un’intervista al maestro Norio Nagayama, una sua lezione sul vuoto e sul pieno, un denso saggio sui protagonisti dello shodo contemporaneo e un’appendice sul rapporto tra l’arte d’Oriente e d’Occidente.

o shodo, l’arte della scrittura estremo orientale, fonde un’antica tradizione spirituale con le innovazioni formali dell’arte contemporanea. Il libro, riccamente illustrato in bicromia contiene: uno studio sul simbolismo della calligrafia orientale, un’intervista al maestro Norio Nagayama, una sua lezione sul vuoto e sul pieno, un denso saggio sui protagonisti dello shodo contemporaneo e un’appendice sul rapporto tra l’arte d’Oriente e d’Occidente.

maestro

maestro  Kyōgoku Natsuhiko (n. 1963), attivo dalla metà degli anni Novanta e ampiamente premiato e acclamato da pubblico e critica a livello nazionale, nasce a Otaru, una cittadina dello Hokkaidō occidentale situata tra il monte Tengu e la baia di Ishikari. Si occupa di design, ma l’interesse per gli yōkai 妖怪, le creature sovrannaturali del patrimonio folklorico giapponese, lo spinge a tentare nuove vie di espressione. Il debutto letterario avviene nel 1994 con il romanzo Ubume no natsu 姑獲鳥の夏 (L’estate della partoriente fantasma), opera in cui confluiscono le sue varie competenze: il suo passato da designer affiora nelle accurate copertine che contengono modellini in resina di yōkai da lui stesso realizzati, e le sue ricerche sul mito e folklore traspaiono tra le maglie delle narrazioni sotto forma di citazioni di antichi testi giapponesi e cinesi. La produzione di Kyōgoku, in continua oscillazione tra fantastico e mystery, al momento in cui scriviamo consta di circa cinquanta opere, per la maggior parte voluminosissimi romanzi, caratterizzati dalla spiccata tendenza dell’autore alla serializzazione. I suoi principali progetti editoriali – le serie di romanzi “hyakki yagyō” (Parata notturna di cento demoni), “hyaku monogatari” (Cento racconti) e “edo kaidan” (Storie spettrali di Edo) – sono infatti accomunati da alcuni personaggi, come a esempio il celebre “detective dell’incubo” Chūzenji Akihito, e dai continui riferimenti a superstizioni e pratiche magiche del periodo Edo, da cui Kyōgoku trae costante ispirazione. Nel corso degli anni, tuttavia, decide di estendere i propri orizzonti e sperimentare nuovi generi, intraprendendo così un percorso che lo conduce alla science fiction, il secondo pilastro portante della sua produzione. Per la serie di romanzi chiamata “loups garous” (licantropi), infatti, inaugurata nel 2001 dall’omonimo romanzo, rivolge per la prima volta il proprio sguardo a contesti culturali diversi dal Giappone: è Der Steppenwolf, (Il lupo della steppa, 1927) di Herman Hesse a fornire l’idea di base da sviluppare – l’incomunicabilità e l’isolamento dell’essere umano – ma Kyōgoku la inquadra all’interno di un contesto urbano futuristico ben distante dalle ambientazioni storiche e retrò dei precedenti lavori, una società in cui gran parte delle comunicazioni avvengono tramite monitor portatili e l’unico luogo di aggregazione per gli adolescenti protagonisti dell’opera è costituito dall’edificio scolastico. Naturalmente, a tale background si aggiunge il tocco speciale di Kyōgoku che proietta ombre gotiche sulla scena, realizzando così un thriller psicologico di forte impatto. Già dalla fine degli anni Novanta si dimostra estremamente attivo nell’organizzare mostre e altre iniziative per la diffusione del patrimonio iconografico relativo alle creature sovrannaturali, attività che gli è valsa il titolo di “ambasciatore cultura degli yōkai”, e partecipa al comitato editoriale di Kwai 怪 (Mistero), la rivista trimestrale che costituisce un punto di riferimento indispensabile per gli esperti di yōkaigaku (妖怪学), gli “studi sulle creature sovrannaturali”. L’attività di “ambasciatore” prosegue con lavori corali e curatele di saggi di massima rilevanza in collaborazione con altri esperti del settore, quali l’antropologo Komatsu Kazuhiko (n. 1947) e il critico letterario Higashi Masao (n. 1958): dal 2000 approda anche al piccolo schermo con la serie televisiva Kyōgoku Natsuhiko – Kai 京極夏彦 – 怪 (Kyōgoku Natsuhiko – Mistero), curandone i testi e i dialoghi e, più tardi, nel 2005, produce il film Yōkai Daisensō (La grande guerra degli yōkai), remake dell’omonimo successo cinematografico del 1968 del regista Kuroda Yoshiyuki (n. 1928).

Kyōgoku Natsuhiko (n. 1963), attivo dalla metà degli anni Novanta e ampiamente premiato e acclamato da pubblico e critica a livello nazionale, nasce a Otaru, una cittadina dello Hokkaidō occidentale situata tra il monte Tengu e la baia di Ishikari. Si occupa di design, ma l’interesse per gli yōkai 妖怪, le creature sovrannaturali del patrimonio folklorico giapponese, lo spinge a tentare nuove vie di espressione. Il debutto letterario avviene nel 1994 con il romanzo Ubume no natsu 姑獲鳥の夏 (L’estate della partoriente fantasma), opera in cui confluiscono le sue varie competenze: il suo passato da designer affiora nelle accurate copertine che contengono modellini in resina di yōkai da lui stesso realizzati, e le sue ricerche sul mito e folklore traspaiono tra le maglie delle narrazioni sotto forma di citazioni di antichi testi giapponesi e cinesi. La produzione di Kyōgoku, in continua oscillazione tra fantastico e mystery, al momento in cui scriviamo consta di circa cinquanta opere, per la maggior parte voluminosissimi romanzi, caratterizzati dalla spiccata tendenza dell’autore alla serializzazione. I suoi principali progetti editoriali – le serie di romanzi “hyakki yagyō” (Parata notturna di cento demoni), “hyaku monogatari” (Cento racconti) e “edo kaidan” (Storie spettrali di Edo) – sono infatti accomunati da alcuni personaggi, come a esempio il celebre “detective dell’incubo” Chūzenji Akihito, e dai continui riferimenti a superstizioni e pratiche magiche del periodo Edo, da cui Kyōgoku trae costante ispirazione. Nel corso degli anni, tuttavia, decide di estendere i propri orizzonti e sperimentare nuovi generi, intraprendendo così un percorso che lo conduce alla science fiction, il secondo pilastro portante della sua produzione. Per la serie di romanzi chiamata “loups garous” (licantropi), infatti, inaugurata nel 2001 dall’omonimo romanzo, rivolge per la prima volta il proprio sguardo a contesti culturali diversi dal Giappone: è Der Steppenwolf, (Il lupo della steppa, 1927) di Herman Hesse a fornire l’idea di base da sviluppare – l’incomunicabilità e l’isolamento dell’essere umano – ma Kyōgoku la inquadra all’interno di un contesto urbano futuristico ben distante dalle ambientazioni storiche e retrò dei precedenti lavori, una società in cui gran parte delle comunicazioni avvengono tramite monitor portatili e l’unico luogo di aggregazione per gli adolescenti protagonisti dell’opera è costituito dall’edificio scolastico. Naturalmente, a tale background si aggiunge il tocco speciale di Kyōgoku che proietta ombre gotiche sulla scena, realizzando così un thriller psicologico di forte impatto. Già dalla fine degli anni Novanta si dimostra estremamente attivo nell’organizzare mostre e altre iniziative per la diffusione del patrimonio iconografico relativo alle creature sovrannaturali, attività che gli è valsa il titolo di “ambasciatore cultura degli yōkai”, e partecipa al comitato editoriale di Kwai 怪 (Mistero), la rivista trimestrale che costituisce un punto di riferimento indispensabile per gli esperti di yōkaigaku (妖怪学), gli “studi sulle creature sovrannaturali”. L’attività di “ambasciatore” prosegue con lavori corali e curatele di saggi di massima rilevanza in collaborazione con altri esperti del settore, quali l’antropologo Komatsu Kazuhiko (n. 1947) e il critico letterario Higashi Masao (n. 1958): dal 2000 approda anche al piccolo schermo con la serie televisiva Kyōgoku Natsuhiko – Kai 京極夏彦 – 怪 (Kyōgoku Natsuhiko – Mistero), curandone i testi e i dialoghi e, più tardi, nel 2005, produce il film Yōkai Daisensō (La grande guerra degli yōkai), remake dell’omonimo successo cinematografico del 1968 del regista Kuroda Yoshiyuki (n. 1928).