Corriere della sera – 7

13 giugno 2025

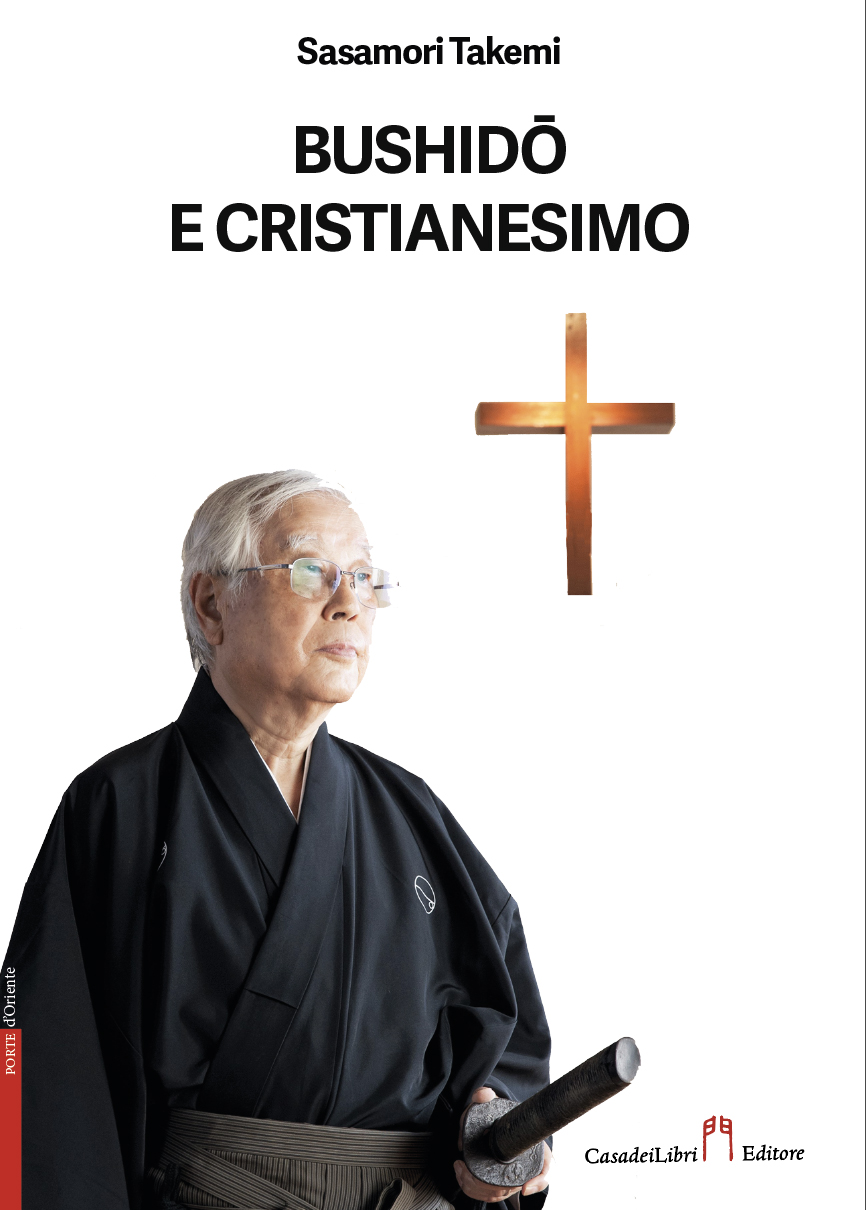

Il discendente dei samurai: «Spada e meditazione sono la stessa cosa. Ogni mattina recito un giuramento»

di Costanza Rizzacasa D’Orsogna

Il giapponese Hiroshi Tada è l’ultimo discepolo del fondatore dell’aikido, disciplina che educa alla massima padronanza di corpo e mente. «A 94 anni rinnovo l’impegno a vivere da vero uomo».

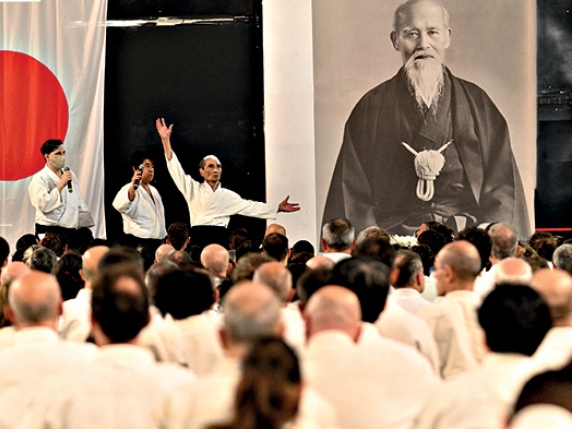

Quante vite può avere una sola persona? Nato a Tokyo nel 1929, discendente di una famiglia di samurai del Tredicesimo secolo dell’isola di Tsushima, prefettura di Nagasaki, nell’estremo sud del Giappone, Hiroshi Tada è forse l’ultimo discepolo vivente, e il più autorevole, di Morihei Ueshiba, leggendario fondatore dell’aikido, arte marziale che punta a raggiungere la massima padronanza e unità di corpo e mente, superando l’aspetto fisico e atletico per diventare un viaggio di crescita personale. Tada, che detiene il grado di 9° Dan di aikido, attualmente il più elevato, è shihan (maestro di maestri) dell’Honbu Dojo di Tokyo e shihan emerito delle Università di Waseda e di Tokyo, e in una lunghissima carriera ha contribuito a diffondere l’aikido in Europa e nel mondo. Lo scorso novembre, in occasione dei sessant’anni dell’associazione Aikikai d’Italia, da lui fondata, è tornato nel nostro Paese per uno stage-evento a Bologna cui hanno partecipato oltre mille persone. Sempre l’anno scorso è uscita in Italia la sua autobiografia, Vivere nell’aikido (CasadeiLibri Editore), un testo ricchissimo di storia e filosofia. In questa intervista, Tada spiega perché l’aikido, che supera il concetto di combattimento, è l’arte della pace. La ricerca di una vita in armonia, con noi stessi e gli altri.

Che cosa comporta essere discendente di una famiglia di samurai? Che insegnamenti le sono stati impartiti da bambino?

«Dal periodo Meiji (1868-1912) fino al 1945, la legge giapponese prevedeva la distinzione in “nobili”, “samurai” e “cittadini comuni”. Nel salone della nostra casa, la nicchia ornamentale (tokonoma) era decorata con un elmo forgiato dal capostipite dei Myochin, importante famiglia di armaioli, e numerosi archi e frecce. Ogni anno, in occasione degli equinozi di primavera e d’autunno, venivano esposti i ritratti degli avi, e dal vicino santuario di Kumano arrivava un sacerdote shintoista a recitare le liturgie per la festa degli antenati. A sei anni venni introdotto da mio padre all’arte del kyudo, il tiro con l’arco giapponese, secondo la scuola tradizionale di famiglia, uno stile molto raro insegnato a Tsushima ai samurai di alto rango che guadagnavano più di 500 koku di riso all’anno (un koku, circa 150 kg di riso, era considerata la quantità sufficiente a nutrire una persona per un anno, ndr). Nel retro della nostra casa c’era un makiwara, il bersaglio. Ho appreso i rudimenti con il mezzo arco nero laccato donatomi da mio padre. Quando andavo alle elementari ho iniziato a fare pratica con la spada. In seguito ho studiato con il fondatore del karate moderno, Gichin Funakoshi. Prima del 1945, nel sistema scolastico giapponese, le arti marziali (budo) erano una disciplina obbligatoria, con relativi esami. Dopo la Guerra, la materia fu sospesa, mentre oggi è di nuovo presente. Quello che ho imparato nell’infanzia da mio padre e da mio nonno è stata la bussola che ha guidato la mia vita».

Cosa l’ha spinta a dedicarsi all’aikido? E che cos’è l’aikido?

«Sono convinto che fosse scritto nel destino fin dalla mia nascita. L’aikido è una Via nata dagli insegnamenti che Morihei Ueshiba, suo fondatore, ricevette da Sokaku Takeda, maestro di daitoryu, antica arte marziale del feudo di Aizu praticata dai samurai di alto rango. Ma è anche il risultato della pratica religiosa di Ueshiba, sublimata dall’espressione “unione spirituale del divino con l’uomo”. Avevo 14 anni quando sentii parlare per la prima volta di Ueshiba, considerato il miglior cultore di arti marziali della nostra epoca. Nel 1950 ne divenni allievo. Oggi personaggi come lui sono rari, ma centinaia di anni fa, i fondatori delle arti marziali giapponesi erano o adepti shintoisti, buddhisti o taoisti, o samurai che oltre a esercitarsi nelle arti marziali si ritiravano in templi e santuari per svolgere pratiche religiose. Un altro dei miei maestri è stato Tenpu Nakamura, fondatore dello yoga giapponese».

Perché chi praticava arti marziali si ritirava nei templi?

«La loro attività era paragonabile ai metodi del raja yoga indiano, la “scienza della concentrazione spirituale”, pratica che punta all’unione della coscienza universale con quella individuale. Nelle arti marziali tradizionali giapponesi, la spada e la meditazione sono considerate la stessa cosa, poiché il potere che si palesa grazie alla pratica meditativa si manifesta allo stesso modo nell’arte della spada. Raggiungendo, spiegavano i filosofi del passato, un modo di vivere assoluto che trascende il mondo della contrapposizione e del confronto».

Anche le donne si dedicavano alle arti marziali?

«Dal periodo Edo (1603-1868), le donne della classe dei samurai praticavano l’arte della spada corta, tecniche a mani nude e simili. Fino alla Seconda guerra mondiale, poi, e durante il periodo Showa (1926-1989), nelle scuole femminili si praticava l’arte del naginata, l’alabarda giapponese. Quando divenni allievo di Ueshiba c’erano già donne che praticavano l’aikido. Essendo una disciplina praticata dai samurai di alto rango, senza combattimenti a terra ma eventualmente tecniche a coppie, dove una persona è inginocchiata sul tatami e l’altra rimane in piedi, l’aikido si addice alla pratica femminile. Quando iniziai a tenere corsi di aikido in varie città italiane, negli anni Sessanta, le donne, da sole o con i mariti, erano già numerose».

C’è stato da subito un grande entusiasmo per l’aikido, nel nostro Paese?

«Sì. Nel dojo del Maestro Ueshiba conobbi la scultrice Haru Onoda. Fu lei a chiedermi se volessi occuparmi dell’aikido in Italia. Arrivai a Roma nel 1964, e iniziai a tenere seminari di aikido per il Ministero degli Interni. Fondai così l’Aikikai d’Italia, e in seguito venni invitato in Svizzera, Francia, Germania, Inghilterra e Spagna».

Quali sono i principi dell’aikido? E cosa possono insegnare le arti marziali a una società ipercompetitiva come la nostra?

«Un insegnamento dell’aikido è quello di vivere in maniera positiva. Questa positività ha due significati, relativo e assoluto. Con lo spirito positivo relativo, nei momenti di sconforto non ci lasciamo andare, e reagiamo impegnandoci, determinati a farcela. Lo spirito positivo assoluto, invece, fa sì che il nostro cuore non cada preda delle emozioni, e rimanga calmo e distaccato. Nelle arti marziali si coltivano la serenità e il distacco, mantenendo il cuore trasparente e l’io individuale e i pensieri negativi assenti. Il Maestro Ueshiba diceva che l’amore è alla base delle arti marziali. Si riferiva all’amore assoluto che permea l’Universo».

Che cos’è l’energia vitale, il ki? E cosa vogliono dire “attaccamento” e “concentrazione”, nell’aikido e nella vita?

«“Ki” è un termine fondamentale nelle culture dell’Asia orientale, simile al prana (forza vitale) dello yoga. È definito come ciò che riempie lo spazio tra cielo e terra, il fondamento dell’universo, ma anche come l’energia alla base della forza propulsiva della vita. Quando ci impegniamo intensamente in qualcosa, il nostro atteggiamento può essere di “attaccamento” o di “concentrazione”. La concentrazione è la condizione in cui il corpo e lo spirito si affinano ma l’animo non si fa catturare da ciò con cui si relaziona. Nell’altro caso, lo spirito è carpito da quell’oggetto, finendo per rimanervi legato: uno stato di immobilità del cuore, e quindi di debolezza. Concentrazione significa riflettere le cose come uno specchio, per questo si rimane liberi. L’attaccamento è l’origine di tutti i problemi».

Nonostante l’età, lei insegna ancora. Qual è il suo segreto?

«Continuare a praticare con cura quanto ho appreso dai miei maestri. Ogni mattina, appena alzato, recito il giuramento quotidiano: “Oggi, senza paura, rabbia, tristezza, con onestà, gentilezza e gioia, con forza, coraggio e convinzione, adempiendo ai compiti della mia vita, senza mai smarrire amore e pace, giuro solennemente di vivere da vero uomo”. Inoltre, pratico tecniche di respirazione, unificazione dello spirito e del corpo, e la sera, prima di dormire, di autosuggestione. Molti dei miei studenti hanno superato gli ottant’anni».

Ci sono atleti in cui si riconosce in discipline che non sono le arti marziali?

«Tetsuharu Kawakami, campione dei Yomiuri Giants di baseball definito “il Dio dei battitori”, diceva di vedere la palla che gli veniva scagliata come fosse ferma in aria, ed era quindi sempre in grado di colpirla. La sua era una condizione mentale di serenità e distacco. Allo stesso modo, il lottatore di sumo Hakuho Sho, commentando una vittoria, spiegava di essersi trovato in una condizione simile a uno stato di meditazione profonda, dove tempo e spazio erano come rallentati e i movimenti dell’avversario perfettamente leggibili».

Nel 1942, poco più che decenne, lei era in Manciuria. Cosa ricorda della Cina di allora?

«Era il decimo anniversario dell’istituzione, da parte dell’impero giapponese, dello Stato del Manciukuò. C’era la guerra, ma era ancora possibile viaggiare. Quelle immense pianure, la serenità della gente. Le scene che vedevo dal finestrino del treno espresso “Asia” in servizio da Xingjing a Dalian erano di un continente maestoso. Provai una grande emozione nel riconoscere i luoghi di cui, da bambino, avevo letto nei libri di letteratura cinese: Il viaggio in Occidente di Wu Cheng’en, le Cronache dei Tre Regni di Chen Shou, i testi di Confucio, di Mencio, di Laozi e di Zhuangzi.»

All’epoca delle bombe su Hiroshima e Nagasaki, aveva 15 anni. Che ricordo ha di quei giorni?

«Nel 1945 vivevo con i miei nonni e mia zia nella casa di famiglia a Tokyo. Ricordo il bombardamento del 10 marzo, che rase al suolo il centro della città e colpì anche la mia scuola, e quello del 28 maggio, che distrusse il mio quartiere. Il 6 agosto giunse la notizia che una potentissima bomba era stata sganciata su Hiroshima. Quella sera mia zia rientrò dal lavoro: “È un’atomica”, disse. ”Così finisce la guerra”. Qualche giorno dopo, il 15 agosto, ascoltai alla radio la voce dell’imperatore. Colsi la frase “sopportando l’insopportabile, tollerando l’intollerabile, desidero che si realizzi la pace per tutto il mondo”. Pensai che il mio Paese aveva rischiato di scomparire. È terribile che ottant’anni dopo la storia sembri avviata a ripetersi. L’azione del “ki” può essere positiva o negativa. Costruire richiede tempo, per distruggere basta un istante. Credo che la nostra civiltà si trovi a un bivio. Spero che gli uomini superino un approccio di competizione, così che il genere umano possa ulteriormente progredire».

(traduzione di Paolo Calvetti)

Repubblica – il venerdi

3 maggio 2024

Hiroshi Tada è uno dei più autorevoli discepoli del maestro Ueshiba Morihei, a sua volta grande maestro di arti marziali e fondatore dell’aikido, disciplina che mira a raggiungere la massima padronanza e unità di corpo e mente. Nato nel 1929 a Tokyo in una famiglia di samurai, Tada racconta oggi la sua vita avventurosa e profondamente spirituale in un’appassionante autobiografia che è appena stata tradotta e pubblicata in Italia da CasadeiLibri, piccola e ottima casa editrice specializzata in saggistica e letteratura orientali. (t.l.p.)

Corriere della sera – La Lettura 17

Inchiostro di Cina

di Marco Del Corona

Color rosso Manciuria

«Viaggiava a quasi cento chilometri all’ora» il treno per Dalian nella Manciuria del 1942, ampia porzione della Cina occupata dai giapponesi. Ricorda Hiroshi Tada (Tokyo,1929), maestro d’aikido dal ’64 attivo in Italia, che «il paesaggio visto dall’Asia Express era un vero “tramonto rosso manciuriano”».

II memoir s’intitola appunto Vivere nell’aikido

(traduzione di Koji Watanabe, revisione di Lorenzo Casadei,

ROCKERILLA 526

GIUGNO 2024 · 01/06/2024

Hiroshi Tada, classe ’29, discepolo del Maestro Ueshiba Morihei, è il fondatore dell’Aikikai d’Italia, Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese. La sua autobiografia, presentata da CasadeiLibri in un’edizione curata e ricca di illustrazioni, è un romanzo di formazione di un altro mondo, che rivela come crescita personale e scoperta del sé possano essere conquistate attraverso l’unità di corpo e mente. Per appassionati e curiosi dotati di almeno un’infarinatura in materia.

Alessandro Hellmann

Sans Fiction

Il rischio di apprendere un’arte marziale leggendo i libri: “Quale che sia la tecnica o la scuola, seguire un Maestro eccelso, non distrarsi e dedicare tutto se stessi alla pratica. Questa è la via corretta per migliorare. II) Nei testi, spesso, vengono riportati concetti che riguardano il vertice della Via. Lasciarsi distrarre da concetti che stanno troppo in alto viene detto “Essere influenzati negativamente dai segreti”. Si dice kyakkashōko e con ciò si intende che bisogna sempre tenere presente a che punto si è nella pratica e “mantenere i piedi per terra”.

La differenza tra bene e male: “Un’altra volta, a un uomo che affermava di non saper distinguere il Bene dal Male, l’Anziano disse: – La verità è che ciò non è possibile. Una cosa del genere in realtà non esiste. Siccome la persona pareva non essere d’accordo, l’Anziano aggiunse – La bellezza e la bruttezza, l’alto e il basso, il sopra e il sotto, il bene e il male, sono tutti la stessa cosa e sono l’aspetto di una manifestazione. C’è però anche l’aspetto delle cose non manifestate. Il “mezzo” del Giusto mezzo, il “Nirvana” del Buddha, la “Alta pianura celeste” dello shintō e, come ci dice la frase “La mia Via è percorsa da un unico principio” di Confucio, si tratta della vera natura del luogo in cui dimora l’Uno. Lì non vi è Bene e Male, vi regna l’assoluta uguaglianza ed equità, viene detto Vuoto, Nulla, Ingresso nel Nirvana, Origine. Il praticante avanzato deve entrare almeno una volta in questo territorio. Solo dopo aver raggiunto questo luogo può sgorgare, come da una sorgente, la capacità di cogliere il Discrimine, altrimenti non è possibile comprendere la vera natura del Bene e del Male”.

È in libreria Aikido ni ikiru. Vivere nell’aikido di Tada Hiroshi (CasadeiLibri 2024, pp. 400, € 25,00, con traduzione di Koji Watanabe).

Tada Hiroshi nato a Tokyo il 14 dicembre 1929 è un artista di primissimo piano del panorama marziale giapponese e mondiale. Discendente di una famiglia di samurai dell’isola di Tsushima, è 9º dan di aikidō, shihan dell’Aikidō Honbu Dōjō; shihan emerito dell’Aikidōkai della Waseda University e della University of Tōkyō; Presidente dell’Aikidō Tadajuku e Direttore didattico emerito dell’Aikikai d’Italia. Nel 2019, dopo 55 anni di attività in Italia, il Presidente della Repubblica Italiana gli ha conferito il titolo di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia. In Francia è stato recentemente pubblicato il suo libro L’énergie du souffle – Ki No Renma, Hachette, 2023.

L’autore ha seguito i principi insegnati da Ueshiba Morihei, il fondatore dell’Aikido, un percorso volto a raggiungere l’armonia tra corpo e mente, sviluppando l’energia vitale. Nel corso degli anni, ha incontrato diversi maestri, tra cui Nakamura Tenpū, promotore dell’unione mente-corpo. La sua dedizione ha contribuito notevolmente alla diffusione dell’Aikido a livello globale, con la creazione di dojo e organizzazioni nazionali come l’Aikikai Italia.

Pur riconoscendo i propri limiti, ha deciso di condividere la sua storia per onorare i predecessori e guidare le future generazioni nell’arte dell’Aikido. Questa autobiografia non è solo un’esplorazione dell’arte marziale, ma anche un viaggio interiore alla ricerca di sé e della propria eredità, offrendo un’esperienza che va oltre l’allenamento fisico, trasformando la pratica dell’Aikido in un cammino di crescita personale.

Un viaggio spirituale che ci porta a scoprire la natura umana attraverso i tanti modi di apprendere e l’umiltà necessaria per farlo bene.

Carlo Tortarolo

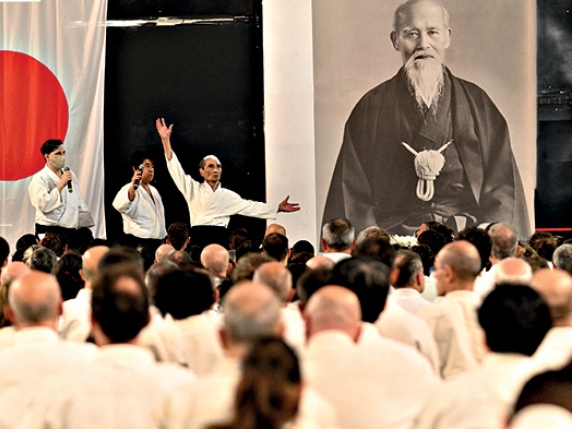

Il Maestro Ueshiba Morihei

Un giorno, dopo l’allenamento del mattino, lasciai il Dōjō Ueshiba e giunto sul grande viale di Nukebenten vidi una coppia, l’uno vestito con abiti

tradizionali e l’altro in divisa da studente. Presumibilmente erano scesi dal tram appena passato. In quel momento il signor Kikuchi Tokio mi disse: “È tornato Ō Sensei. Tada, vieni con me.” e cominciò a correre. Al che anch’io mi misi a correre dietro di lui.

Il signor Kikuchi, dopo il saluto di buon rientro, mi presentò al Maestro: “Maestro, lui è il signor Tada, un nuovo iscritto.” Lo salutai e quando alzai il capo, il Maestro mi fissò intensamente, poi tolse il cappello e, con un inchino straordinariamente educato verso di me che ero in divisa scolastica, disse: “Sono Ueshiba”. In quel momento, alla presenza del Maestro, di cui da tempo avevo sentito parlare come di un grande esperto, provai una particolare emozione mai sperimentata prima di allora. Fu una strana sensazione, come se un desiderio covato da tanto tempo, ma a cui ancora non ero riuscito a dare una forma precisa, mi si fosse palesato davanti agli occhi.

In altezza il Maestro arrivava appena sopra il mio petto. Aveva un viso dai tratti scolpiti, zigomi alti e un grande naso. I suoi grandi occhi limpidi avevano un colore particolare, sembravano viola, o di un blu profondo. Un lungo pizzetto bianco scendeva davanti fino al petto.

Guardandolo da vicino ebbi la sensazione di averlo già visto da qualche parte. Mi venne subito in mente il grande volto del drago dipinto sul kakejiku appeso sopra il kamiza del tokonoma nel Dōjō Ueshiba in cui ero stato fino a poco fa. Lo seppi più tardi, ma quel volto di drago era stato dipinto da un famoso pittore che appena vide il Maestro Ueshiba fu preso dalla commozione e realizzò il dipinto seduta stante. Lo studente con lui era il signor Kamizono della facoltà di Scienze e Ingegneria dell’Università Waseda. Li seguimmo fino a che non imboccarono il viottolo che dal grande viale portava alla casa degli Ueshiba.

La pratica con il Maestro Ueshiba Morihei

La pratica del mattino del giorno dopo con il Maestro Ueshiba Morihei iniziò con una devota invocazione rivolta alle divinità. Il tono di voce alto, ma straordinariamente limpido del Maestro si diffuse in tutto il dōjō, avvolgendo con la sua vibrazione tutti coloro che erano posizionati in fila.

Dopo il torifune e il furutama, il Maestro, tirandosi su le lunghe maniche del vestito, si avvicinò agli allievi porgendo loro la mano con un gesto naturale. Gli allievi, come attirati da una calamita, si alzavano ad afferrare il braccio del Maestro, ma un istante dopo erano già a terra. Dopo averli proiettati uno dopo l’altro si avvicinò a me e mi porse ugualmente la mano come per invitarmi. Mi alzai e afferrai con tutte le mie forze il braccio del Maestro, ma immediatamente dopo stavo già rotolando a terra. Durante tutto il tempo il Maestro non pronunciò una parola.

La pratica con il Maestro iniziava sempre in questo modo. Successivamente, a coppie, ripetevamo, cercando di riprodurre il più fedelmente possibile il movimento del Maestro e la sensazione provata.

Dopo un po’ il Maestro disse: “Vi prego di ascoltare le mie parole”. Mi guardai in giro sorpreso per vedere se fosse arrivata una persona speciale, ma nel dōjō eravamo solo noi studenti, il signor Kikuchi Ban, iscrittosi recentemente, e altri giovani praticanti.

Il Maestro parlava sempre così, in modo estremamente educato. Prima della guerra, nel Dōjō Ueshiba venivano a praticare persone che rappresentavano il Paese tra le quali alcuni membri della famiglia imperiale, nobili, generali dell’esercito, ammiragli della marina e uomini politici. Ma non era solo questo.

La parola è Forza. Il linguaggio educato, la cura attenta nell’insegnamento, erano alla base della grande dignità del Maestro e ciò si rifletteva direttamente nelle sue abilità marziali.

All’epoca aveva 66 anni, ma i suoi movimenti apparivano più vitali e vigorosi di quelli di qualunque giovane. Quando si praticava con il Maestro tutto il dōjō era avvolto da un’atmosfera particolare. Era come se l’intera sala e tutte le persone presenti cominciassero a respirare insieme, all’unisono con l’attività del Maestro. Il giorno in cui partecipai alla pratica percepii che il Maestro Ueshiba era giunto a uno stadio molto avanzato. Potrà sembrare un’espressione strana e poco rispettosa nei confronti del Maestro, ma è da intendersi nel seguente modo.

Nei racconti che in passato circolavano tra i compagni dell’università Waseda si diceva che il Maestro Ueshiba fosse un artista marziale che usava tecniche che potevano essere applicate in un combattimento reale derivanti dal jūjutsu antico, del tutto diverse dalle arti marziali moderne, e che possedesse anche delle misteriose capacità. Era come se un grande esperto del Giappone antico, che la sensibilità moderna non era più in grado di comprendere, fosse apparso nel mondo contemporaneo.

ISBN

ISBN