La via dei fiori

La via dei fiori

Perché la vita dura un istante…

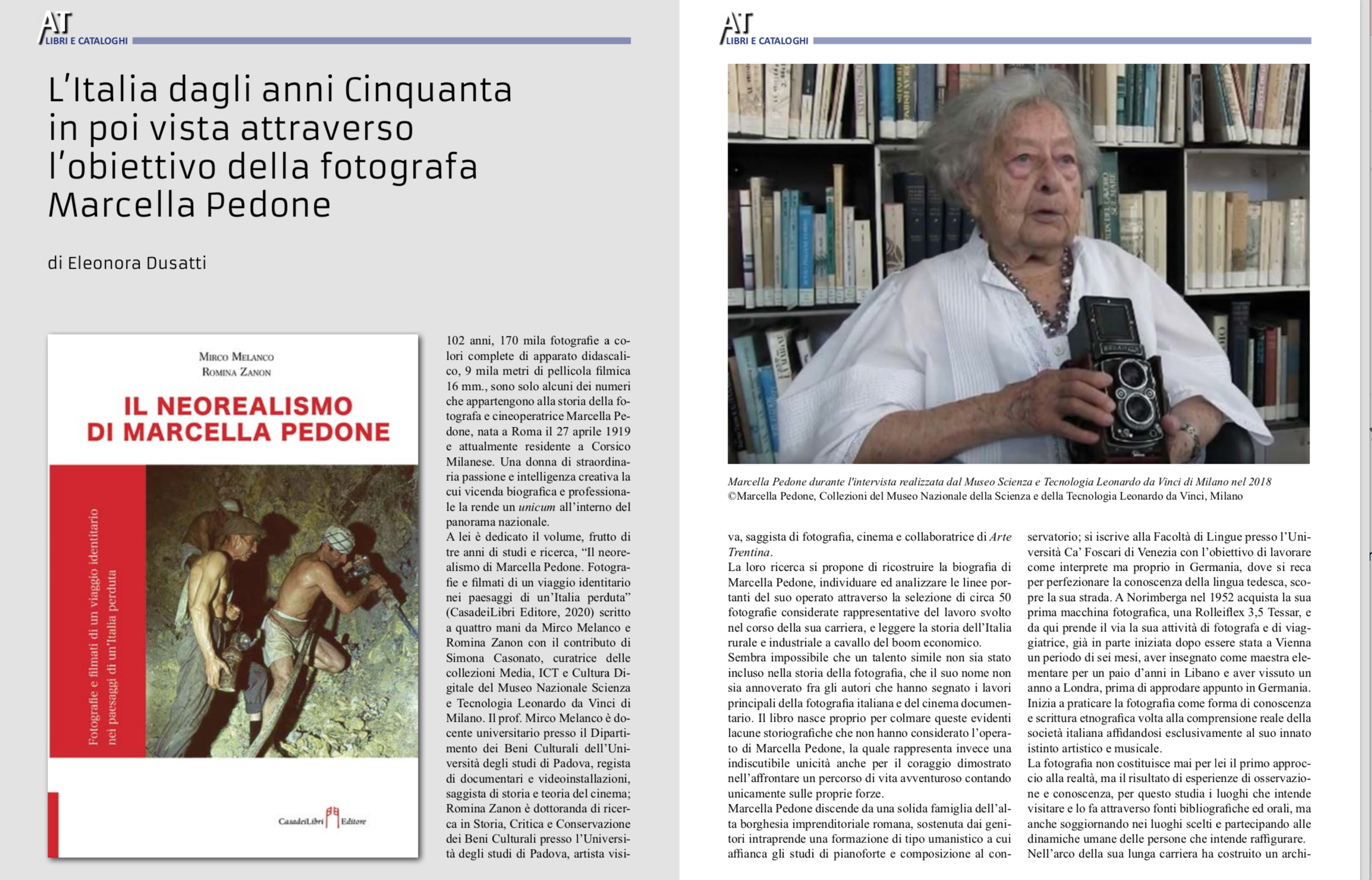

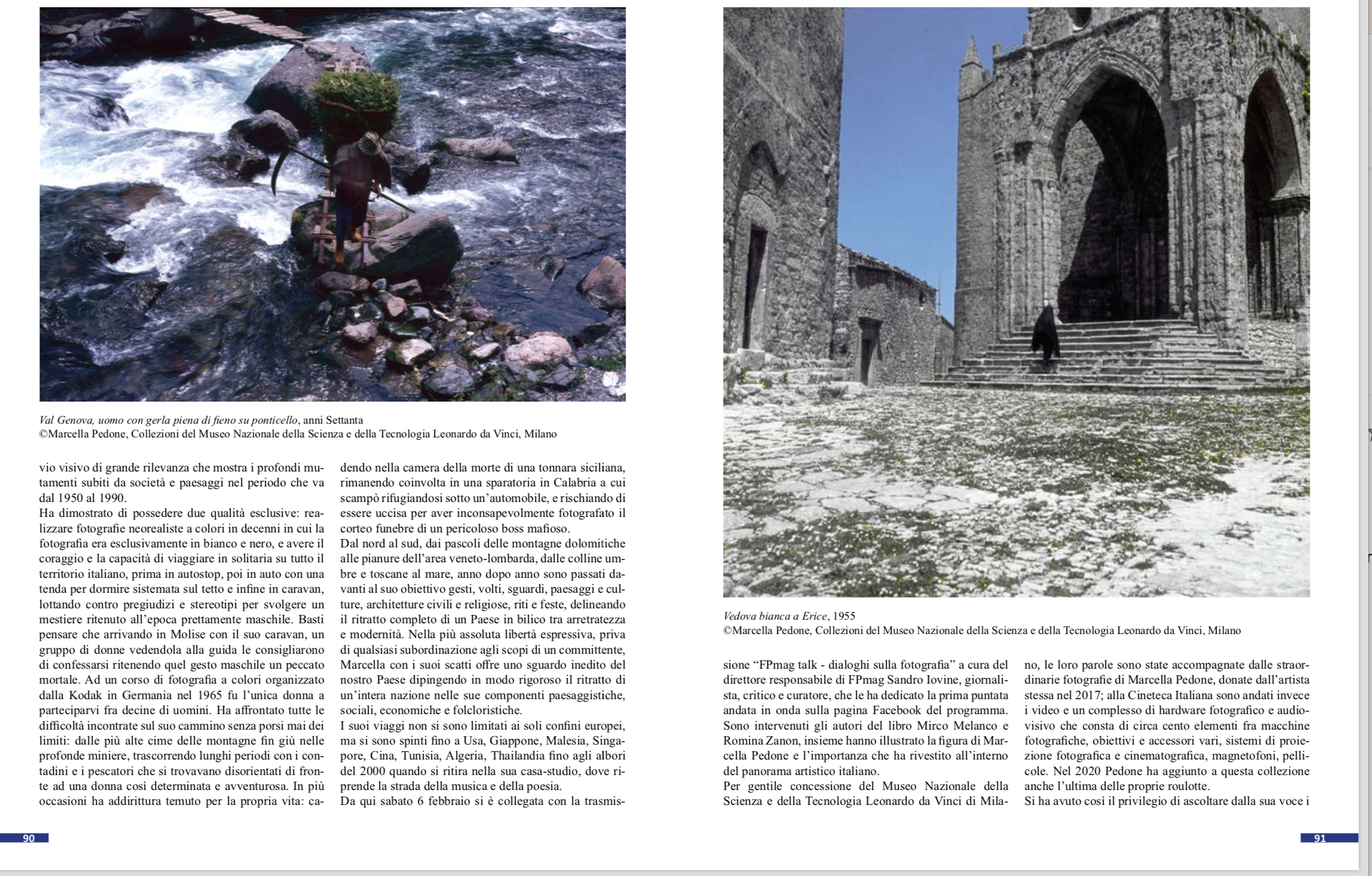

Alcuni anni fa mia madre mi regalò una delicata piantina con fiori azzurro intenso, dal nome comune poco entusiasmante “erba miseria asiatica”: ogni volta che ricevo in dono una pianta, un seme o un bulbo sconosciuto mi riempio di gioia e mi affido a quello che potrà trasferirmi la nuova vita vegetale. Questa tenera erbacea annuale la si apprezza soprattutto al mattino quando sfodera dei piccoli occhi blu con un tocco di giallo al centro, che svaniscono prima che il giorno si concluda. La sua forza vitale sta nel seme capace di riprodursi facilmente, anche più volte nell’arco di una stagione, tappezzando metri e metri di prato incurante di altre che possano competere. Effimera e invadente è temuta dalle giardiniere e dai giardinieri mentre la scopro molto amata da Shundō Aoyama, monaca giapponese, maestra di Sadō, la Via del Tè, e maestra di Kadō, la Via dei Fiori, che dispone la docile piantina, Truyukusa in giapponese e Commellina communis in latino, in una brocca di acqua per accogliere i suoi ospiti alla mattina presto.

“La maggior parte di loro appassisce nel tempo di una chiacchierata durante il tè – commenta Aoyama – una volta sfiorita non fiorirà mai più e proprio perché fugace come goccia di rugiada la vita ci è tanto cara e infinitamente bella”. Quest’ultimo uno degli aforismi in cui l’autrice di Hanaujō. I fiori della compassione1, menziona le parole di Buddha Śākyamuni. Il volume, denso di profondi significati e frutto dell’operosa ed elegante arte giapponese del comporre i fiori, si snoda lungo quattro stagioni, in cui l’autrice gioca e cresce spiritualmente in un costante dialogo con la natura.

La felicità e la pienezza di vita che scaturiscono dalla opportunità di vivere tra i fiori si coglie in ogni pagina a cui Aoyama dedica una considerazione ispirata e nutrita dalla compassione dei fiori. Le incantate montagne di Shinanoji nella prefettura di Nagano è uno dei luoghi in cui l’autrice ha avuto la fortuna di crescere in libertà, un privilegio a suo dire che le ha consentito di apprezzare e conoscere fin da giovane – a cinque anni entra nel tempio buddista Muryōji della scuola Sōtō – i rigogliosi fiori di campo “senza sapere di esserci dentro abbracciata dal cielo vuoto libera come una nuvola”.

Cerca con cura e rigore, guidata da uno spirito di accoglienza e attesa del sacro, la giustapposizione di fiori che la mattina o un momento propizio della giornata si presentano a lei, ricevendone l’essenza fino a renderli ancor più “vivi” e significanti di quanto forse lo erano prima di averli colti. Chiedendo perdono ai fiori per l’impazienza e l’incapacità, li dispone in vasi, contenitori e spazi diversi, anch’essi pieni di significati e simboli della tradizione giapponese. Il cesto per cormorani, il porta dolci a forma di ventaglio, il setaccio, il cesto per l’essiccazione delle pugne, il guscio di un mollusco gigante, i vasi artistici antichi come quello di Kotamba, caratteristico della prefettura di Hyogo (Tomba), quelli invece ricavati artisticamente dal bambù o da legno di cedro o perfino le eleganti ciotole indiane.

Sull’arte e sul sentimento dell’impermanenza (sabi) si sofferma in diversi passaggi dedicati a fiori differenti. Il disporre fiori, perituri e impermanenti, esige uno spirito di rinuncia all’attaccamento alla vita materiale e alle cose in quanto tali; ebbene, tutto ciò che richiede molto impegno, energie e fatica, appare sensato, con una visione occidentale se permane nel tempo a testimoniare un operato, un’ingegnosità, un talento. “Le persone desiderano lasciare qualcosa che testimoni il fatto di essere esistiti”.

Quest’anno, ho potuto apprezzare per la prima volta germogli di bambù colti in giardino, un regalo della natura a primavera inoltrata. Aoyama acutamente osserva:

Il germoglio di bambù, che spunta dalla terra vestendo il Jūnihitoe2, si libera a uno a uno dei suoi strati fino a denudarsi, e attraverso una pratica di svuotamento cresce e si allunga verso il cielo. Nonostante gli uomini cerchino di afferrarlo e trattenerlo”. Iniziare dal vuoto, “dentro l’anello di bambù il vuoto”, è principio per iniziare un cammino di crescita interiore e spirituale; se non mi svuoto liberandomi dai miei pensieri potrò solo perdere le storie più belle, perché esse traboccheranno dalla mia mente troppo affollata. Gli stessi fiori possono riempire solo uno spazio vuoto che accolga l’acqua dove disporli. Fare spazio dentro di sé significa, come in più passi sottolinea l’autrice, preparare la mente ad accogliere nuova linfa e nuova energia.

In autunno, quando disponevo di un giardino, ho sempre provveduto a raccogliere foglie e piccoli rametti secchi per creare un buon compost per la stagione successiva, in una posizione non troppo visibile non so per quale consolidata ragione; tra le innumerevoli intuizioni che ho colto nella lettura de I fiori della compassione, grazie alle preziose e numerose annotazioni esplicative di traduzione e di edizione, scopro che in Giappone chirana è una cavità di forma circolare o quadrata ricavata nel terreno del giardino per raccogliere le foglie morte o i piccoli rifiuti con finalità colturali ma soprattutto estetiche! Penso invece a come nella nostra cultura occidentale le foglie morte siano reiette e quasi maledette da tutti. Benché tutto abbia un inizio e una sua fine “l’apprezzare ciò che cade” significa, per esempio, stupirsi di fronte ad un bocciolo di camelia appena caduto sul muschio dall’indicibile bellezza. Come soffermarsi in novembre sulla vista di un ramo spoglio mentre l’eccentrica foglia di gelso vestita di rosso fuoco si è appena appoggiata sul soffice terreno gelato.

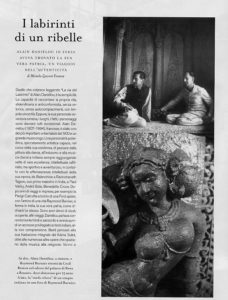

Il Kadō giapponese viene inteso dall’autrice come il disporre la vita intera in un vaso di fiori; “vivere accettando il tutto positivamente e rappresentare simbolicamente questo modo di intendere la vita in un vaso di fiori”. Scorrendo fra le pagine dei suoi mille pensieri e aforismi, meditati, stimolati e nutriti da una lunga esperienza di studio e pratica delle arti in cui è maestra, ci si può perdere e accorgersi di trovarsi come osservatori di un giardino, di un angolo di casa, di un piccolo tempio, creato per noi per godere dei colori, delle forme della natura così ben disposta con arte raffinata da renderci partecipi e commossi. Le immagini sono notevoli fotografie di Kamio Kenshirō e Nagata Yutaka e completano per ogni stagione le numerose pagine che raffigurano una tappa importante del cammino di una monaca cinquantenne che anche dopo molti anni, oggi ne ha ben 88, ha voluto mantenere quel “frammento” di se stessa con la speranza che i lettori potessero prestare ascolto al racconto dei fiori regalandole una gioia inaspettata.

Il suo spirito di accoglienza si ispira, tra i tanti Maestri, anche al pensiero di Kōdō Sawaki Roshi (1880-1965) monaco zen tra i più importanti del XX secolo: “accolgo tutto non faccio scelte”, senza inseguire senza scappare. Questo splendido testo nel suo complesso e articolato contenuto oltre a rappresentare, per chi scrive, l’anelito a percorrere con sincerità la Via degli Uomini e la Via del Buddha, seguendo i maestri della tradizione, dà prova, con elegante abilità, di una conoscenza di fiori e piante a volte insolite per i nostri climi, indicandone nomi comuni in italiano e giapponese e talvolta latini con la classificazione in genere e specie: dalle splendide peonie alle delicate orchidee spontanee, alle bulbose come iris di campo, clematidi selvatiche, calicanti invernali ed estivi dai fiori color porpora e al profumo del mosto, alle delicate acquatiche come Houttuynia cordata chiamata anche foglia cuore o menta di pesce, usata nella medicina tradizionale cinese anche contro malattie virali. Proprio le acquatiche ninfee, così effimere nella loro vita affidata al tempo di una breve fioritura mattutina, non aspettano la mano che tenta di immortalarle con un rapido scatto e questo essere incuranti del nostro tentativo di bloccare quell’attimo ci rammenta le parole del Maestro Eihei Dōgen (1200-1253):

La vita scorre tra luci e ombre

e non si arresta nemmeno un istante.(Da Shōbōgenzō, cap. 17 “Immo”)3

Note

1 Aoyama Shundō, Hanaujō. I fiori della compassione, CasadeiLibri, Padova 2021, trad. di Watanabe Koji.

2 Il kimono a 12 strati, (Jūni dodici, hitoe strati).

3 Immo, lett. “Ciò che è”, traduce il sanscrito tathatā e rappresenta la natura assoluta e indifferenziata di tutte le cose.