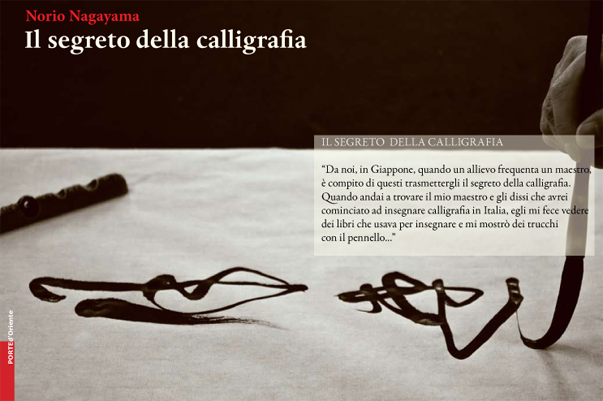

Per gli occidentali la parola “calligrafia” evoca la bella scrittura; in estremo oriente la calligrafiaè intimamente legata alla pittura, è un’arte e una pratica di vita. L’arte dello SHO comporta prima di tutto la padronanza del tratto, l’immediatezza del gesto, il ritmo, il controllo della forza impressa al pennello. Non si scrive con la mano e con il polso, ma con tutto il corpo, in uno stato di profonda calma e concentrazione. Un maestro calligrafo, pienamente padrone della tecnica e degli strumenti che utilizza, agisce in uno stato di totale libertà: perciò non solo l’opera compiuta affascina con la bellezza dell’armonia prodotta dall’equilibrio di pieni e di vuoti, di bianco e di nero, ma anche vedere un maestro mentre opera nello “stile libero” è esperienza di grande fascino. Il maestro osserva il foglio bianco e attende di essere pronto: improvvisamente impugna il pennello e con movimento rapido, preciso e sicuro traccia il carattere.

D: Maestro Nagayama, cosa significa ‘scrivere con il corpo’?

R: Corpo significa che arriva direttamente dal cuore. ‘Corpo’ vuol dire ‘tuo cuore’, ‘tua energia’; con il movimento del corpo è più facile raggiungere il ‘cuore’, quindi per questo motivo cominciamo dal braccio invece che dal polso, con il movimento che parte dal braccio è più facile raggiungere il corpo, no? Quindi una volta che sei arrivato al corpo, si raggiunge il cuore e allora si utilizza veramente l’energia. Anche quando fai un tratto minuscolo dovresti scrivere con il corpo, diciamo che il movimento parte dal cuore. Il pennello stesso deve diventare come il tuo corpo, non deve essere uno strumento che impugni e che ‘usi’. Se il pennello è un elemento estraneo allora disturba, e così non viene fuori la tua energia: non deve disturbare, proprio come se fosse il dito che tocca la carta. I samurai, i maestri di arti marziali, facevano con le armi questo stesso allenamento. I maestri di spada più illustri, quando erano inbattaglia, sapevano che è in un cambiamento di tocco che si muore o si vive. E questo tocco si allena con la Calligrafia, questo piccolo, minuscolo tocco e questo affinamento della sensibilizzazione: per questo i Samurai la praticavano. Come in combattimento, non si possono fare correzioni.

D: E l’errore? Basta un po’ di inchiostro in più, appoggiare poco più il pennello…

R: Sì, ma in realtà è diverso…usiamo carta raffinatissima, inchiostro raffinatissimo, pennello raffinatissimo. Basta un colpo, e il carattere è diverso, cambia, c’è una differenza: è questa differenza che in realtàè personale. Noi non creiamo una cosa personale, noi scriviamo ideogrammi, però diventa personale, perché è quello il motivo sottile che fa sì che ci sia, per esempio, una macchia qua: quella è la tua emozione che viene fuori, il tuo nervosismo, la tua fragilità, la tua forza. In questo la calligrafia aiuta moltissimo e questo tocco sembra sbagliato, ma è venuto fuori dal tuo inconscio. I buddisti dicono che nel momento in cui scrivi devi essere MUSHIN, mente-cuore vuoto, no? Cioè non devi pensare di fare una cosa, ma deve essere così, un gesto abbastanza immediato, che ti viene fuori come succede a uno che guida in autostrada, c’è un incidente, e uno bravo , senza pensare, riesce a evitare lo scontro. E’ proprio questo il movimento che riesce a fare il calligrafo, perché si è allenato tantissimo e allora quando la sua opera diventa personale è opera d’arte. Se invece fai una cosa pensata, la linea diventa debole, perché non è energia tua, ma è voluta dalla testa che pensa, quindi l’energia è già bloccata. Il gesto non è programmato: quando sento di dovermi fermare mi fermo. Il gesto non è pensato, e così come sei in quel momento, quando scrivi, così quello che sei viene fuori: oggi sono secco, allora anche l’inchiostro è secco, è diverso, e anche la carta…Alla fine dello studio capisci queste cose e ti viene fuori automaticamente. Ecco allora che ti arriva qualcosa, ti arriva questo segno, al di là delle forma o del carattere che scrivi, ti arriva un segno: come se fosse un bambino che fa un disegno meraviglioso. Così è la calligrafia, al tempo stesso raffinata, studiata e personale: è liberata.

D: All’occidentale profano appare come un insieme di segni astratti su un fondo bianco: come guardarla, cosa vede lei in una calligrafia?

R: Purtroppo il vostro occhio ha troppa poca esperienza di bianco e nero. In realtà ci sono migliaia di bianco e migliaia di nero, quindi ci sono molte tonalità diverse: dipende da come è stato sciolto l’inchiostro, dalla carta, dal pennello, da come uno lo muove… Quindi la prima cosa è la prima impressione: al colpo d’occhio si coglie la personalità che viene fuori. Poi ovviamente guardo l’estetica (architettura, armonia, ritmo), soprattutto com’è l’energiache esprime: l’energia interiore e l’energia esteriore. Ci sono calligrafie che hanno accumulato l’energia dentro, che la nascondono: altre che la buttano fuori: si vede bene l’energia che si proietta fuori nello stile corsivo mentre nel Kaisho (stile stampatello) l’energia si vede dentro. In realtà stiamo sempre scrivendo in maniera personale, che sia corsivo o Kaisho, perché ognuno ha un’energia, però deve essere libera.

NORIO NAGAYAMA sensei, VI dan della Nihon Kyoiku Shodo Renmei/Japan Educational Calligraphy Federation (J.E.C.F), scuola che ha come direttore il Calligrafo di corte che è stato maestro dell’imperatrice. QUalche anno fa Nagayama sensei ha ricevuto il titolo di “Maestro non più giudicabile”. Da circa 15 anni dirige in Italia la più importante scuola europea di shodo.

NORIO NAGAYAMA sensei, VI dan della Nihon Kyoiku Shodo Renmei/Japan Educational Calligraphy Federation (J.E.C.F), scuola che ha come direttore il Calligrafo di corte che è stato maestro dell’imperatrice. QUalche anno fa Nagayama sensei ha ricevuto il titolo di “Maestro non più giudicabile”. Da circa 15 anni dirige in Italia la più importante scuola europea di shodo.

o shodo, l’arte della scrittura estremo orientale, fonde un’antica tradizione spirituale con le innovazioni formali dell’arte contemporanea. Il libro, riccamente illustrato in bicromia contiene: uno studio sul simbolismo della calligrafia orientale, un’intervista al maestro Norio Nagayama, una sua lezione sul vuoto e sul pieno, un denso saggio sui protagonisti dello shodo contemporaneo e un’appendice sul rapporto tra l’arte d’Oriente e d’Occidente.

o shodo, l’arte della scrittura estremo orientale, fonde un’antica tradizione spirituale con le innovazioni formali dell’arte contemporanea. Il libro, riccamente illustrato in bicromia contiene: uno studio sul simbolismo della calligrafia orientale, un’intervista al maestro Norio Nagayama, una sua lezione sul vuoto e sul pieno, un denso saggio sui protagonisti dello shodo contemporaneo e un’appendice sul rapporto tra l’arte d’Oriente e d’Occidente.

maestro

maestro  Attribuito al

Attribuito al